TOPICS

トピックス

MQ会計とは?「利益を生むための戦略会計」

ウェブエイト経理担当の竹中です。

先日、社内研修の一環として「MG研修(マネジメントゲーム研修)」が開催されました。

(※MG研修の模様はこちら「https://web8.co.jp/topics/mg2/」で紹介しています。)

MG研修は一人ひとりが「社長」となり、会社経営をシミュレーションしながら学ぶ体験型の研修です。

今回はそんなMG研修の中で学んだMQ会計についてご紹介します。

MQ会計とは?

一般的な管理会計の主な役割は、過去の結果に基づいて会社の状況を把握することです。

それに対してMQ会計は「将来どう行動すべきか」を考えるための、未来志向の会計。

つまり、“結果を振り返る会計”ではなく、“利益を生むための戦略会計”です。

この考え方に基づくと、数字は単なる報告のためのものではなく、経営判断を導く“羅針盤”のような役割を果たします。

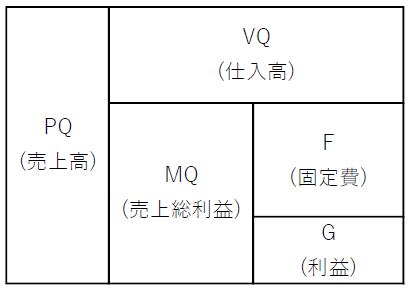

MQ会計を構成する6つの要素

MQ会計では、P・V・M・Q・F・Gの6つの要素を用いて、事業の利益構造を分析します。

①P:売価(Price)

②V:仕入単価(Valuable Cost)

③M:利益単価(Margin)

④Q:数量(Quantity)

⑤F:固定費(Fixed Cost)

⑥G:利益(Gain)

これを用いると売上高はPQ(売価×数量)、仕入高はVQ(仕入単価×数量)、売上総利益はMQ(利益単価×数量)と表すことができます。

これらの6つを用いると、利益構造が下図のようになります。

数字同士の関係が直感的に理解できるため、どの部分を改善すれば利益が増えるかが一目でわかるのが特徴です。

MQ会計のメリット:シミュレーションのしやすさ

MQ会計の最大のメリットは、シミュレーションのしやすさにあります。

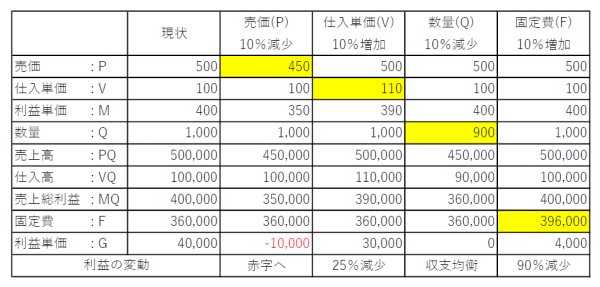

たとえば、次のようなパン屋の例で考えてみます。

前提条件

- 売価(P):500円

- 仕入単価(V):100円

- 一日の販売数(Q):1,000個

- 固定費(F):360,000円

①一日の利益

- 売上高:500円 × 1,000個 = 500,000円

- 仕入高:100円 × 1,000個= 100,000円

- 売上総利益:400,000円

- 固定費:360,000円

👉 利益:40,000円

②それぞれの要素(P・V・Q・F)が単独で10%悪化した場合の利益の変化

この例からもわかる通り、同じ“10%の変化”でも、どの要素が変動するかによって利益への影響は大きく異なることがわかります。

経営者がどの数字に注目すべきか、

どこを改善すれば最も効果が出るのか――

それを直感的に“見える化”できるのが、MQ会計の大きな強みです。

まとめ

MQ会計で利益構造をわかりやすく“見える化”することで、現場スタッフも自分の行動が会社の利益にどのように影響するかを理解しやすくなり、現場改善や効率化への意識向上にもつながります。

つまり、MQ会計は単なる数字の管理ではなく、会社全体で利益を生む仕組みを考え、実行するための道具です。

利益改善や戦略的経営を目指す企業にとって、非常に有効なフレームワークと言えるでしょう。